なんで医者なのに資産運用しないといけないのかな?

医者は給料も高いしお金に困ることなんて無いはずですよね??

確かに医者の給料は一般的なサラリーマンよりも高いね

けれど実際はどう?十分な貯金は貯まっているかな??

た、確かに!

給料は悪く無いはずなのに何かあんまり貯金が増えてないかも・・・

「医者なんだから働いているだけでお金は勝手に貯まっていく!」

そう思っていた時期が僕にもありました

けれど気づくとお金が全然貯まって無い・・・

こんな医師は案外少なく無いはずです。

僕は救急医として急性期病院に勤務しており、仕事の内容には満足していますが、

家族を持つようになってから、忙しく働いている割にお金が貯まらないことに危機感を覚えるようになり、

資産運用について考えるようになりました。

その結果、医師が時間を確保したり、自分らしい生き方を選択するためには資産運用が必須であると考えるようになりました。

ここではなぜ医師が資産運用をすべきなのかについてわかりやすく解説していきます。

時間をお金に換える以外の方法で収入を得ることの大切さ

「お金が欲しければ給料の良い病院で働けばいいんじゃない??」

と考える人もいるかもしれません

ですが給料を増やすことで資産を増やすということは

自分の時間をお金に換えるということです

時間は有限であり、ある意味では人生そのものとも言えます

そして特に若い頃の時間というのは年をとってからの時間よりも価値があります

- こどもが小さい頃に一緒に過ごす

- スポーツや体力を要する娯楽(旅行や登山など)

- 食べたいものを好きなだけ食べる

などは年をとってからではできません

時間をお金に換える以外の方法でお金を増やすことができれば、人生の選択肢が広がります

お金のために時間や健康を犠牲にしてまで無理な当直をしなくても良くなります

また、現在の職場でやりがいを感じているし人間関係にも不満は無いが給料が安いので転職を考える・・・などということも不要になります

給与が増えるほど税金・社会保険料が上がり手取りは増えにくくなる

医師が思ったより貯金が増えない、と感じる大きな原因は所得税です

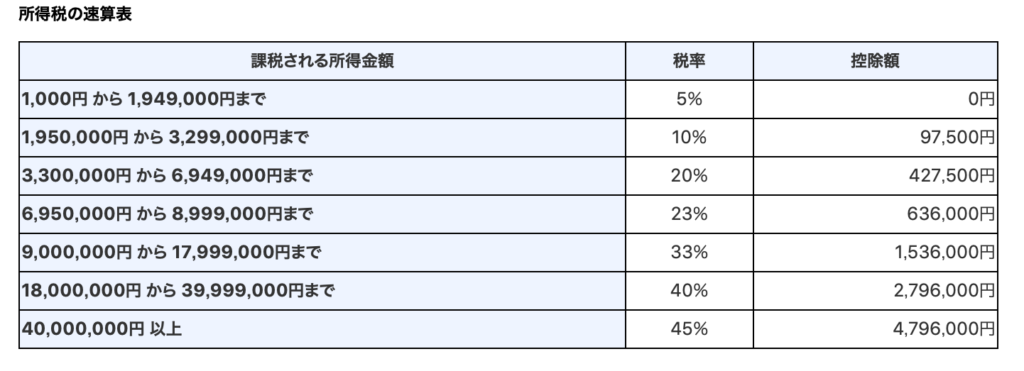

所得税は収入が増えれば増えるほど税率が高くなるため(累進課税)、今よりさらに手取り収入を増やそうとすると効率が非常に悪いです

医師の多くは税率33%の所得に該当するはずで、これに住民税10%が加わるため、給与所得が増えても43%が税金として引かれます。

実際には社会保険料もあるため手取りはさらに下がります

例えば1回10万円の当直バイトに入ったとしても手取りは5万円ちょっとになるわけです。

そして頑張って給料を増やした結果年収が1800万円を超えてくると手取りは半分を切ることになります

働いている割に貯金が増えない、と感じるのは正確には働けば働くほど手取りが増えにくくなる仕組みがあるからなんです

ただし、これは給与所得だからなんです

私が医師に推奨したい資産運用は株式投資です

株式投資による収入は、この累進課税が採用されていません

株式の譲渡および配当による所得は一律約20%の税率が設定されているのです

つまり同じ手取り収入を確保するために、給与所得を増やすよりも株式による所得を増やすほうが少ない収入で良いわけです

医師はの資産運用の最適解は株式の長期つみたて投資+α

株式投資、というと「難しそう」と感じるかもしれません

トレーダーがたくさんのモニターを眺めながら売り買いしている状況をイメージする方もいるかもしれませんが、私が医師にすすめたいのは長期積立投資です

何を買うか、についてはまた別の記事で紹介しますが

長期積立投資はいったん設定してしまえば特にやることはありません(むしろ退屈なくらいです)

そして一律20%の税率と説明しましたが、つみたてNISAやiDecoなどの制度を利用すればさらに税率の優遇が受けれます

これらを活用することで、さらに効率よく資産を増やすことが可能になります

また、おそらくつみたてNISAやiDecoを満額で運用してもまだ運用資金に余裕があるという状況であれば、さらなる投資対象として

- 一般口座でさらにつみたて投資

- 高配当株・ETF

という選択があります

つみたて投資をするか、高配当株にするかについてはまた別の記事で詳しく解説していきます。

まとめ

医師がなぜ資産運用するべきなのか、について解説しました

忙しい医師にとって、時間をお金に換えるという手法には限界があります

累進課税による所得税率が高いため、稼いでも手取りが増えにくく効率が落ちていくためです

また若い時の時間は安易にお金に換えるべきでは無いと個人的に思います

株式の長期つみたて投資+αを始めることで、お金に働いてもらい、時間を失わずに資産を増やすことが重要です

その先には、

給料に縛られない自由な働き方や生活があります

まずはNISA、iDecoの口座を開設するところからはじめてみましょう!